知的財産は情報資産

知的財産とは、人間にとって価値のある情報のことです。

価値のある情報とは、お金を生み出す可能性のある情報です。

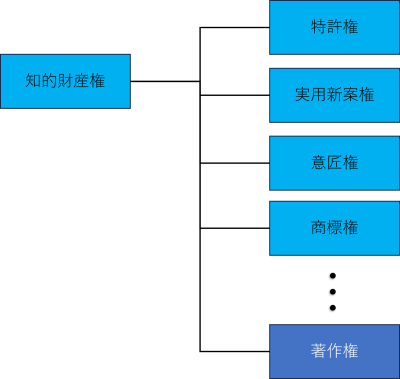

知的財産権とは、知的財産という情報資産を守るための権利の総称であり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあります。

現代の著作権

著作権は、英語では”copyright”といいます。

直訳すれば、「複製する権利(複製権)」です。

もともと著作権の概念は15世紀のグーテンベルクによる活版印刷の発明がきっかけとなって生まれました。19世紀半ばごろから、ベルヌ条約により、多国間での著作権保護の仕組みが整いました。

著作権は、本来は複製権のことだったのですが、現代の著作権は複製権に限りません。

デジタル化およびネットワーク化の進展により、情報の複製と配布に要するコストが劇的に下がったため、著作権法もテクノロジーの変化に応じて改変を繰り返してきたという経緯があります。

このような<増改築>を続けた結果、現在の著作権法は非常に複雑な法律になっています。

まず、著作権とは、著作物という情報資産に生じる権利のことです。

著作物というのは「作品」のことです。

著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条)」と定義しています。

芸術的・文化的なものをイメージさせる定義になっていますが、実際にはもう少し広くて、ソフトウェアやデータベースなども対象になります。

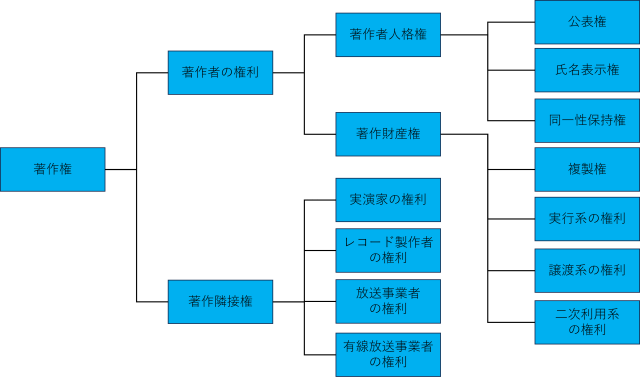

著作権は、創作と伝達の2本柱

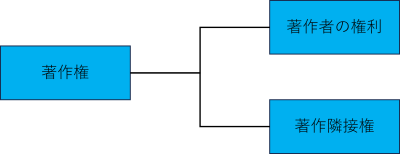

著作権は、著作者の権利と著作隣接権に分けることができます。

著作者の権利は、著作物の創作者のための権利です。

著作隣接権は、著作物の伝達者のための権利です。

このように、著作権は、創作者と伝達者のどちらにも発生します。

著作権とは、これら2種類の権利の総称なのです。

著作者の権利は、人格と財産の2本柱

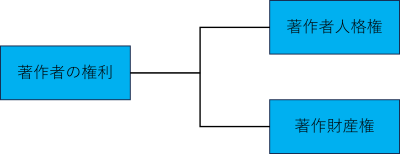

著作者の権利は、更に、著作者人格権と著作財産権(狭義の著作権)に分けることができます。

著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利です。

著作財産権は、著作者の財産的利益を保護する権利です。

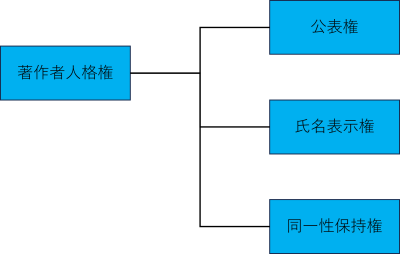

著作者人格権

著作者人格権は、更に、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3本柱で構成されます。

公表権は、著作物を公表するかしないかをコントロールできる権利です。

氏名表示権は、著作者の氏名を表示するかしないかをコントロールできる権利です。

同一性保持権は、著作物の意に反した改変をさせない権利です。たとえば、漫画を映画化するとき、原作者の気に食わない改変をすると同一性保持権の侵害になります。同一性保持権は、非常に重要かつ強力な権利です。

著作者人格権は人権なので、他人に譲渡することはできません。

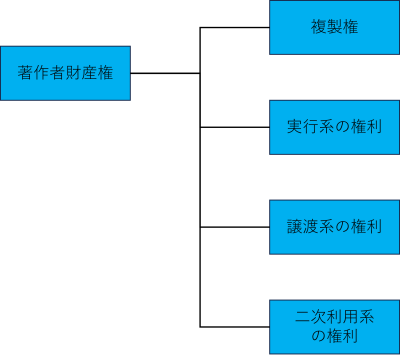

著作財産権(狭義の著作権)

著作財産権も複数の権利の集合体ですが、大別すれば、複製権、実行系の権利、譲渡系の権利、二次利用系の権利に分けることができます。

著作財産権は、著作権の利用制限を以下の4つの観点から定義します。

複製権は、著作物を複製する権利です。複製とは、印刷、模写、録音・録画などのことです。たとえば、3Dプリンタでアニメのキャラクタを造形することは、複製権の侵害になります(例外的にセーフになる場合はあります)。

実行系の権利には、上演権、上映権、公衆送信権・・・などいろいろあります。

複製はしていなくても、公衆に著作物を広く伝える権利も本来的には著作者のものです。

譲渡系の権利には、頒布権、譲渡権、貸与権があります。

いずれも、著作物の現物または複製物を他人に渡すことができる権利です。

二次利用系の権利とは、著作物(一次著作物)から別の著作物(二次著作物)をつくる権利です。たとえば、楽曲(一次著作物)を編曲する権利も、作曲者の著作財産権です。

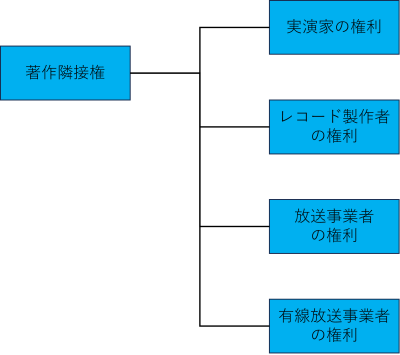

著作隣接権

著作隣接権は、1970年の法改正で導入された比較的新しい概念です。

著作隣接権には、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利があります。

いずれも、著作物を伝達する者の権利です。たとえば、演奏家とか歌手、俳優に発生する権利です。

これらの権利にも、更に細分化すると人格権と財産権がありますが、人格権のないタイプの権利もあます。

まとめると下記のような構造になります。

AI時代の著作権

人間がなんらかの創造的活動をするたびに著作権は発生します。

世界は著作権だらけなので、著作権侵害のリスクは至るところにあります。

AIの生成物に著作権は認められていませんが、人間とAIの共同制作であれば著作権が発生します。

生成AIは情報をエサにして更に情報を生み出します。AIは著作物の創作コストを下げ、創作速度を加速します。今後、AIが社会に浸透していくにつれて著作物は激増し、それとともに著作権の概念も変わってくるかもしれません。

このほかには、メタバース内では著作権をどう扱うかというのも議論になっています。

著作権法は、テクノロジーの影響を受けやすい法律です。

著作権のバランス:秩序と創造性

著作権法の法目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する(著作権法第1条)」ことです。

その一方、著作権の保護が強すぎると創作の自由が制約され、表現活動が萎縮するという副作用もあります。

たとえば、パロディ作品やオマージュは、著作権侵害になる可能性があります。著作者が問題視しないから許されている面もあります。

著作権は、表現の自由と対立しやすいという潜在的な問題を抱えています。

著作権を主張しすぎると作品(著作物)を知ってもらう機会がなくなりますし、かといって主張をしなければ作品の価値や名誉が毀損されてしまう可能性もあります。

著作権が弱すぎると無秩序な模倣が広がり、強すぎると新たな創造が阻害されます。

この微妙なバランスの上に文化は成り立っています。

参考:「ソフトウェアを守る3つの法律」「財務諸表に計上されない財産」