ボールの中にセンサが入っている

2022年のサッカーワールドカップ・カタール大会で導入された公式球には、IMU(Inertial Measurement Unit:慣性計測装置)が搭載されています。

IMUは、加速度センサやジャイロセンサなどで構成され、物体の動きや衝撃、回転を高精度で検出する小型のセンサです。

このボールを開発したアディダスの公式発表によると、IMUは毎秒500回の計測を実行するので、ボールの動きに関する詳細なデータをリアルタイムで取得できるといいます。

IMUは電波を送信し、これをスタジアムに配置されたアンテナで受信することでボールの位置を計測していると思われます。

ボールの半径は既知なので、ボールの中心位置さえ正確にわかれば、ボールがゴールラインやタッチラインを割ったかどうかを正確に判定できます。

この電波には加速度などのセンサ情報も含まれていると推定され、試合中の多様なプレーをデータとして蓄積・解析できるようです。

アディダスは、このボールを「コネクテッド・ボール」と呼んでいます。

特許からわかる「ボールの中の工夫」

コネクテッド・ボールは、日本を含む複数国で特許が取得されています。

そのうちのひとつが、特許第4448077号(日本)です(以下、「077号特許」とよぶ)。

077号特許は、ボール内部にIMUなどの電子デバイスを安定的に固定する発明です。

077号特許には「IMU」という言葉は登場せず、「送信機」と記載されています。

送信機は、二次電池(充電式の電池)とセットになっています。

077号特許は、主として、2方式を提案しています。

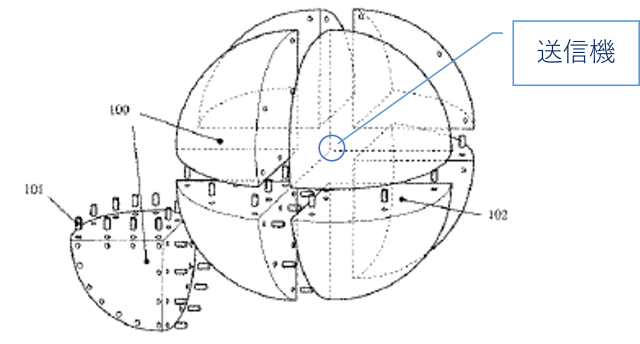

A方式:複数のチャンバで電子デバイスを固定する

A方式では、ボール内部を複数のチャンバ(小部屋)に分割します。

この複数のチャンバに支えられるかたちで、真ん中に送信機がセットされます。

チャンバ間には空気の通り道(開口)が形成されているので、1つのチャンバに衝撃が加わってもその衝撃が別のチャンバにも逃がされるようになっています。

たとえば、チャンバ1の部分がキックされ、チャンバ1が一時的に高圧になっても、チャンバ1の高圧空気が隣りのチャンバ2に逃げるので、チャンバ1への衝撃は緩和されます。この圧力緩和によって、中心にある送信機への衝撃をやわらげています。

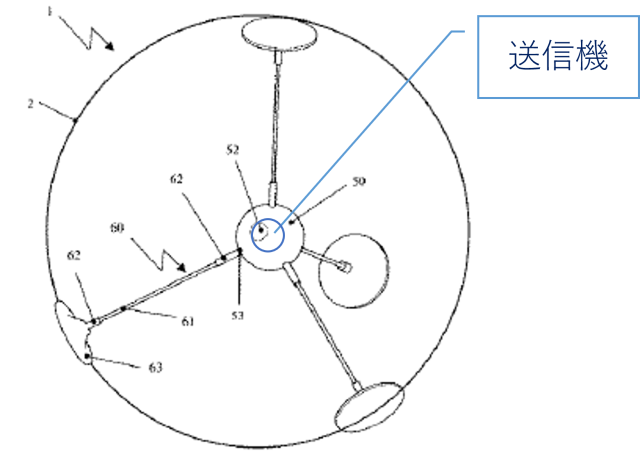

B方式:複数のワイヤで電子デバイスを吊るす

B方式では、プラスチックの小さな保護殻を作り、この保護殻のなかに送信機を収納します。

保護殻をボールの中心点に置き、これを複数のワイヤで固定します。

ワイヤの一端は保護殻に接着され、他端はボールの裏面に接着されます。複数のワイヤによって保護殻(送信機)をボール内に浮かせて固定します。

このワイヤは高強度のアラミド繊維の束でつくります。

ピンと張られた複数のワイヤによって保護殻が吊られているので、ボールにキックの衝撃が加わっても、保護殻は一時的に横に流れることでダメージを緩和します。また、ワイヤは高強度なので、保護殻はすぐに中心位置に戻されます。

特許明細書では「撓(たわ)んだときに元の位置への戻りが著しく加速されるように、高張力で吊り下げることができ、これによりボールの位置決めの正確さが改善される」と説明されています。

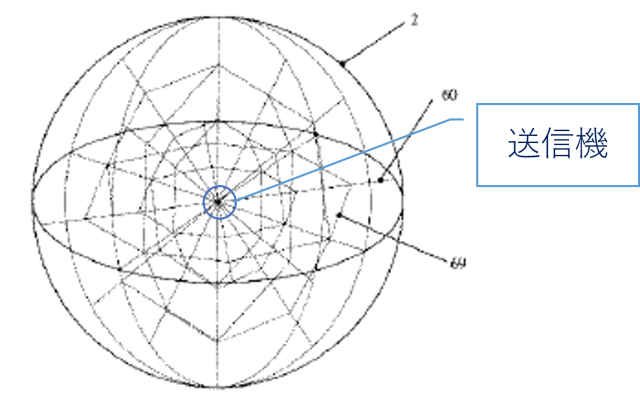

B方式については、ワイヤを下図のようなクモの巣状に張り巡らせる案も検討されていたようです。

アディダスのホームページを見る限り、公式球ではB方式を採用したようです。

077号特許ではB方式だけでなくA方式についても権利化しています。

2つの方式で特許を取っておいてから両方式について研究開発を続け、最終的にB方式を採用したのだろうと思われます。

アディダスはドイツのメーカーなので、この発明は2004年にドイツで最初に出願されています。

コネクテッド・ボールは、2022年のワールドカップで製品化されるまで18年かかっています。製造技術の確立が難しかった、IMUの性能が十分ではなかった、ソフトウェアによる解析技術が不十分だった、など製品化のためにはいろいろなハードルがあったのではないかと思います。

IMUがもたらす数量化革命

IMUの搭載により、選手のプレーを“見える化”し、定量的に分析できるようになります。

たとえば、シュート速度をより正確に計測できます。キックのときにかかるスピンの強さや方向もIMUで検出できます。また、ボールが飛行しているときの加減速、回転軸のブレなども記録できます。

シュートが決まったとき、キーパーがボールに触れていたのか、ディフェンダーに当たってからゴールしたのかもわかるはずです。

ボールの動きに関する詳細なデータが得られれば、ポゼッション率の計算、試合の流れの分析、トレーニングメニューの提案なども可能となります。

ボールに関する膨大なデータがあれば、AIによって、試合前にどちらのチームが勝つ可能性が高いかを予測したり、試合中にどちらが優勢なのかを判定することもできるかもしれません。相手チームのデータに基づいた戦術的なアドバイスも考えられます。

新しいデータが得られれば、技術の可能性は一気に広がります。

ハードウェアが進化すれば、ソフトウェア発明も生まれる

新テクノロジーが出てくるときには、特許出願している可能性も高いです。

特許を読めば仕組みがわかります。

仕組みがわかれば、技術はおもしろくなりますし、「新技術を使った発明」につながることもあります。

画期的なハードウェアが誕生すると、それをきっかけにしてソフトウェアの可能性も広がります。

コネクテッド・ボールのように、今まで計測できなかったことを計測できる技術が出てくると、新しい計測データの活用方法に関する「アプリ発明」がたくさん出てきます。

「この発明があれば何ができるか?」を考えることで、特許のチャンスはもっと広がります。

参考:「開発前特許で市場優位を確立する特許戦略」「特許出願は早い方がいいとも限らない」